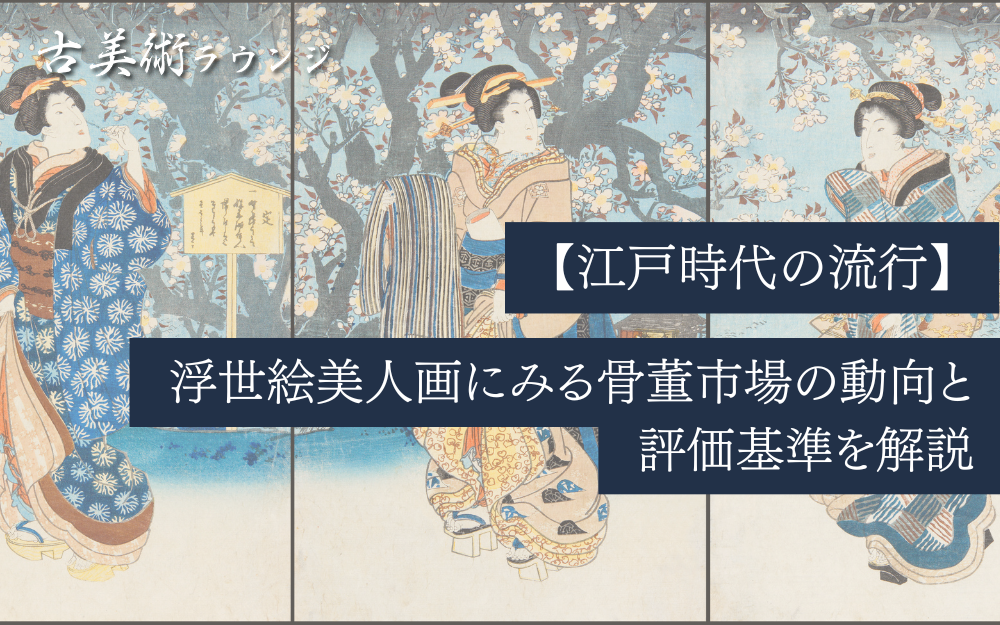

江戸時代の庶民を熱狂させた浮世絵美人画は、現代において世界中のコレクターが注目する骨董品として高い評価を得ています。葛飾北斎や歌川広重の風景画と並び、喜多川歌麿や鈴木春信らが描いた美人画は、当時「そば一杯」程度の価格で販売されていましたが、現在では数千万円で取引される作品も存在します。

本記事では、江戸時代における美人画の社会的影響から、現代の骨董市場における評価基準、さらには真贋鑑定のポイントまで、美人画の価値を多角的に解説します。美人画の売却や購入を検討されている方はもちろん、浮世絵コレクションに興味をお持ちの方にも有益な情報をお届けします。

1. 浮世絵美人画とは―江戸時代を席巻した「憧れの女性像」

1-1. 美人画の定義と誕生背景

浮世絵美人画とは、江戸時代に制作された女性の美を主題とした版画作品を指します。単なる肖像画ではなく、当時の美意識、ファッション、生活様式を反映した文化的記録としての側面も持っています。

江戸時代初期の寛文年間(1661年~1673年)に制作された「寛文美人図」が、美人画ジャンルの起源とされています(※1)。明暦の大火(1657年)以降、町人の経済力が向上したことで、公家や武士だけでなく庶民階級も芸術作品を楽しむ文化が醸成されました(※2)。

※1 メトロポリタン美術館(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/53441)

※2 Wikipedia「浮世絵」(https://ja.wikipedia.org/wiki/浮世絵)

1-2. 江戸庶民にとっての「ファッション雑誌」的役割

美人画は現代でいうファッション雑誌のような機能を果たしていました。写真技術のなかった江戸時代において、美人画に描かれた着物の柄や髪型、帯の結び方などは、最新の流行を知る唯一の視覚的メディアでした。

喜多川歌麿の美人画には、当時江戸で流行していた市松模様や鮮やかな着物が多数登場し、これらは女性たちの憧れの的となりました(※3)。町娘から遊女まで、様々な階層の女性が描かれましたが、どの女性も上品に表現されており、庶民の美への憧れを体現していたのです。

※3 japaneseartfan.com(https://japaneseartfan.com/artists/kitagawa-utamaro/)

1-3. 寛文美人図から大首絵へ―表現技法の進化

美人画の表現技法は時代とともに大きく進化しました。初期の寛文美人図では全身像が主流でしたが、18世紀後半になると喜多川歌麿が「大首絵」と呼ばれる技法を美人画に導入します。

大首絵とは、女性の上半身やバストアップを大きく切り取った構図のことで、もともと役者絵に用いられていた手法でした。歌麿はこれを美人画に応用することで、女性の表情や仕草の細部まで描写し、内面からにじみ出る性格や個性、喜怒哀楽を表現することに成功しました(※4)。この革新的な技法により、美人画は新たな芸術的高みに到達したのです。

※4 japaneseartfan.com「喜多川歌麿の特徴」(https://japaneseartfan.com/artists/kitagawa-utamaro/)

2. 空前のブーム到来―江戸時代における美人画の社会的影響

2-1. 出版文化の発展と美人画の大量流通

木版画技術の確立により、浮世絵は大量生産が可能となりました。絵師、彫師、摺師、そして版元という分業体制のもと、一日あたり約200枚の浮世絵が摺られたとされています(※5)。人気作品になると追加注文が相次ぎ、歌川広重の「東海道五十三次」のような大ヒット作では一万枚以上が摺られた記録も残っています(※6)。

日本橋を中心に江戸一帯に点在していた「絵草子屋」と呼ばれる浮世絵販売専門店では、身分にかかわらず誰でも美人画を購入できました(※7)。地方から江戸を訪れた人々が、江戸土産として美人画を購入するケースも多く見られました。

※5 江戸東京博物館「浮世絵(錦絵)は、ひとつの絵柄につき何枚ずつ摺られていたのか」

※6 同上

※7 くもん子ども浮世絵ミュージアム(https://kumon-ukiyoe.jp/history.html)

2-2. 当時の価格と庶民の購買力

江戸時代後期、一般的な大判錦絵(縦39cm×横26.5cm)の実勢価格は約20文でした(※8)。当時の物価を現代に換算すると、小判1枚=金1両=4,000文が約8万円に相当し、1文は約20円となります。そば一杯が16文(約320円)だったことから、美人画は現代でいえば500円玉でお釣りがくるコンビニスイーツのような手軽さで購入できたのです(※9)。

細判(縦33cm×横15cm)の役者絵は8文(約160円)、人気が下がった作品は3~6文(約60~120円)の安値で販売されました。この驚くべき低価格が、浮世絵を庶民文化として定着させる大きな要因となりました。

※8 Wikipedia「浮世絵」

※9 くもん子ども浮世絵ミュージアム(https://kumon-ukiyoe.jp/history.html)

2-3. 「看板娘」から「三美人」へ―美人のブランド化現象

美人画の人気が高まるにつれ、実在する美女を描いた作品が流行しました。茶屋の看板娘として評判だった「高島屋おひさ」「難波屋おきた」、吉原の芸者「富本豊ひな」など、実名で描かれた美人画が大ヒットを記録しました。

喜多川歌麿の代表作「寛政三美人」は、まさにこの三人を描いた作品で、現代でいうアイドルグループのような人気を博しました(※10)。美人画のモデルとなった女性たちは、一種のセレブリティとして認知され、彼女たちの着物や髪型を真似る女性が続出したのです。

しかし、1800年(寛政12年)頃には、実在する町娘を描くことが風紀を乱すという理由で幕府により禁止されました。この規制以降、美人画は遊女や架空の女性像を中心に描かれるようになります。

※10 メトロポリタン美術館(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/55639)

2-4. 幕府による規制と検閲の歴史

浮世絵は庶民文化として隆盛を極めましたが、同時に幕府の厳しい検閲対象でもありました。1804年(文化元年)、喜多川歌麿は「太閤五妻洛東遊観之図」を発表したことで風紀取締りの処分を受け、手鎖50日の刑に処せられました(※11)。歴史上の人物である豊臣秀吉を題材にしたことが、幕府の逆鱗に触れたのです。

この処罰が歌麿の精神に大きな影響を与えたとされ、わずか2年後の1806年に彼はこの世を去りました。表現の自由が制限される中でも、浮世絵師たちは巧みに時代を風刺し、庶民の支持を得続けたのです。

※11 thisismedia「有名な浮世絵師11人とその代表作を解説」(https://media.thisisgallery.com/20199546)

3. 巨匠たちが生み出した美人画の世界

3-1. 菱川師宣―美人画の祖と「見返り美人図」

「浮世絵の祖」と称される菱川師宣(1618年頃~1694年)は、挿絵として扱われていた浮世絵を、独立した一枚の絵画作品として確立させました。代表作「見返り美人図」は、しなやかな曲線と繊細な色使いで女性の美しさを表現した肉筆画の傑作で、現在は国宝に指定されています(※12)。

後ろを振り返る女性の優雅な姿態と、豪華な振袖の柄の描写は、美人画の標準を確立し、後世の浮世絵師に計り知れない影響を与えました。

※12 国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-60?locale=ja)

3-2. 鈴木春信―錦絵革命と繊細な美の追求

鈴木春信(1725年頃~1770年)は、多色刷り木版画である「錦絵」の技術確立に貢献した浮世絵師です。それまでの浮世絵は単色や数色程度でしたが、春信の時代に7~8色を用いた錦絵が誕生し、浮世絵の表現力は飛躍的に向上しました。

代表作「夕立」は、突然の雨に洗濯物を取り込む女性の日常を詩的に表現した作品で、中国絵画の影響を思わせる繊細で小柄な女性像が特徴です(※13)。春信の作品は、柔らかく流れるような線と鮮やかな色使いで、優雅な世界観を創出しました。

※13 シカゴ美術館(https://www.artic.edu/artworks/6805/a-young-woman-in-a-summer-shower)

3-3. 喜多川歌麿―大首絵で確立した「個性」の表現

喜多川歌麿(1753年頃~1806年)は、美人画の第一人者として江戸中期に活躍しました。「婦女人相十品」「婦人相学十躰」といったシリーズ作品では、女性を10のタイプに分類し、それぞれの性格や個性を表情や仕草から描き分ける試みを行いました。

代表作「ポッピンを吹く娘」では、ガラス製の玩具を吹く女性の一瞬の表情を捉え、つぶらな瞳や薄く小さい唇、透けて見える顔や体の描写により、女性の儚げな艶やかさを表現しています(※14)。また、空摺や雲母摺といった特殊技法を積極的に採用し、繊細な着物の柄表現やキラキラと光る背景演出を実現しました。

※14 国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-546?locale=ja)

3-4. 鳥居清長―八頭身美人が示した理想像の変遷

鳥居清長(1752年~1815年)は、全身像の美人画を得意とした浮世絵師です。歌麿の大首絵とは対照的に、細身で背が高い八頭身の女性を描きました。代表作「美南見十二候」では、品川芸者たちの華麗な衣装と優雅な立ち姿が描かれています(※15)。

清長の美人画は、当時の理想的な女性像の変遷を示す貴重な資料となっており、時代とともに変化する美の基準を知る上で重要な作品群です。

※15 国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-1141?locale=ja)

3-5. 歌川派の美人画―国芳・国貞による幕末の展開

江戸時代後期から幕末にかけて、歌川派の浮世絵師たちが美人画の新たな展開を見せました。歌川国芳(1797年~1861年)は武者絵で名を馳せた一方、「里の霜当世風俗 行灯」では襦袢姿の女性と行灯の光加減を巧みに表現し、国芳特有の大胆な構図を披露しています(※16)。

歌川国貞(1786年~1865年)は、江戸時代後期の浮世絵界で最も人気を博した絵師で、役者絵、美人画、小説の挿絵など幅広いジャンルを手掛けました。四季折々の人々の暮らしを丁寧に描き、室内描写も詳細なことから、江戸時代の生活文化を知る貴重な資料となっています(※17)。

※16 大英博物館

※17 ブルータス「江戸時代の日用品。歌川国貞の浮世絵でみつけた庶民の道具」(https://brutus.jp/edo_nichiyouhin/)

4. 現代骨董市場における美人画の評価基準

4-1. 作家別の市場価格帯と人気ランキング

現代の骨董市場において、浮世絵美人画の価値は作家と作品の人気度によって大きく変動します。2019年にフランスで開催されたクリスティーズ・オークションでは、喜多川歌麿の「歌撰恋之部 深く忍恋」が5,200万円で落札されました(※18)。同じく歌麿の「寄辻君恋」は779万円で落札されており、作品によって評価額に大きな差が生じています。

有名浮世絵師の初摺作品は数百万円を超える高額査定となることもありますが、後摺や復刻版の場合は1,000円~200,000円程度が買取相場の目安となります(※19)。初摺と後摺では価格に数十倍から数百倍の差が生じることもあり、摺りの状態が評価を大きく左右する決定的要因となっています。

※18 ホームメイト「高額取引された浮世絵師ランキング」(https://www.touken-collection-nagoya.jp/expensive-ukiyoeshi/ukiyoeshi-ranking/)

※19 だるま3「浮世絵買取」(https://daruma3-mag.com/archives/2360/)

4-2. 保存状態が価値を左右する決定的要因

浮世絵は和紙に摺られているため、直射日光や湿度の変化に非常に弱く、保存状態が価値に直結します。退色、シミ、虫食い、折れ、破れなどの劣化があると、どれほど有名な作家の作品でも評価は大幅に下がります。

理想的な保存環境は、直射日光が当たらず湿度変化が少ない場所です。風通しの良いクローゼットや物置が適しており、調湿剤の使用も推奨されます(※20)。適切に保管された作品は200年以上経過しても美しい発色を保っており、保存状態の良さが資産価値の維持に不可欠であることを物語っています。

※20 日晃堂「価値のある浮世絵の特徴|現在の価値・買取相場と合わせてご紹介」(https://nikkoudou-kottou.com/blog/painting/14463)

4-3. 初摺・後摺の見分け方と価格差

浮世絵版画では、最初に摺られた約200枚を「初摺」と呼びます。初摺は絵師が立ち会って色やぼかしを指示・確認するため、丁寧に摺られており、木版も彫ったばかりで線が細く綺麗です(※21)。

人気作品では追加で摺り増しが行われ、これを「後摺」と呼びます。広重の人気作では10,000枚以上摺られた例もありますが、摺れば摺るほど版木が摩耗し、線がぼやけたり潰れたりします。また、後摺では絵師が立ち会わず、色数が減らされたりぼかしが省略されたりすることもありました(※22)。

初摺と後摺の見分け方として、タイトル文字の線の鮮明さを比較する方法が有効です。初摺では文字の線がシャープですが、後摺では線がかすれて太くなります(※23)。また、細部の線の欠けや色の鮮やかさも判別ポイントとなります。

※21 浮世絵とれびあ「初摺・後摺・後版の違い」(https://kensaku.work/public/pages/2021/10/04/初摺・後摺・後版の違い/)

※22 だるま3「浮世絵買取」

※23 太田記念美術館note「浮世絵の摺りの違いを楽しむ豆知識」(https://otakinen-museum.note.jp/n/n32ca64d1ea28)

4-4. 版元・彫師・摺師による品質の違い

浮世絵の品質は、版元(出版元)、彫師、摺師の技量によっても大きく異なります。有名版元として知られる蔦屋重三郎は、優れた絵師をプロデュースし、質の高い作品を世に送り出しました。版元の企画力と資金力が、作品の完成度を左右したのです。

彫師の技術も重要で、絵師が描いた線を忠実に彫る能力が求められました。葛飾北斎は彫師宛に「自分が描いた版下絵の線を忠実に彫ってほしい」という内容の手紙を書いていたという記録が残っており、絵師と彫師の緊張関係が作品の質を高めていたことがわかります(※24)。

※24 安達版画研究所「違いがわかると浮世絵はもっと面白い!」(https://www.adachi-hanga.com/hokusai/page/know_37)

4-5. 「大判錦絵」と「小判」―サイズと技法による評価

浮世絵のサイズも評価に影響します。大判錦絵(縦39cm×横26.5cm)は最も一般的なサイズで、細部まで丁寧に表現できることから高く評価されます。小判や細判は価格を抑えるために小さく作られたもので、大判に比べると評価は低めとなります。

ただし、柱絵(はしらえ)と呼ばれる細長い判型は、装飾性が強く床の間に掛けられる目的で制作されたため、サイズが小さくても高い評価を受けることがあります。

4-6. 雲母摺・空摺など特殊技法の価値

浮世絵には様々な特殊技法が用いられており、これらが施された作品は高く評価されます。雲母摺(きらずり)は、雲母粉を顔料に混ぜて画面をキラキラと光らせる技法で、喜多川歌麿がよく用いました。空摺(からずり)は、色を塗らない彫木を紙にこすりつけて陰影をつける技法です(※25)。

これらの特殊技法は手間とコストがかかるため、後摺では省略されることが多く、技法が残る初摺作品は特に貴重とされています。

※25 japaneseartfan.com「喜多川歌麿の特徴」

5. 国際的評価と海外市場での美人画人気

5-1. ジャポニスムと西洋芸術への影響

19世紀後半、浮世絵は西洋で「ジャポニスム」と呼ばれる空前のブームを巻き起こしました。1867年のパリ万国博覧会をきっかけに、日本美術が西欧に広く紹介され、マネ、ドガ、モネ、ゴッホといった印象派の画家たちが浮世絵に強い関心を寄せました(※26)。

フランスの美術評論家エドモン・ド・ゴンクールは、喜多川歌麿を葛飾北斎と並ぶ天才浮世絵師として評価し、1891年に歌麿研究の書籍を出版しました。この書籍はジャポニスムの先駆けともいえるもので、美人画が西洋芸術界に与えた影響の大きさを示しています。(※27)。

※26 nippon.com「浮世絵 江戸の最先端を映したメディア」(https://www.nippon.com/ja/views/b02305/)

※27 japaneseartfan.com「喜多川歌麿の海外での評価」

5-2. ボストン美術館・メトロポリタン美術館の名品コレクション

現在、世界有数の浮世絵コレクションは海外美術館が所蔵しています。アメリカのボストン美術館には、大富豪スポルディング兄弟が収集した6,500点の浮世絵コレクションがあり、そのうち喜多川歌麿の作品は約400点に及びます。浮世絵の劣化を防ぐため、このコレクションは門外不出とされています(※28)。

メトロポリタン美術館も歌麿の「寛政三美人」をはじめとする名品を多数所蔵しており、これらの作品は日本美術の世界的評価を高める役割を果たしています。

※28 japaneseartfan.com「喜多川歌麿の海外での評価」

5-3. 海外オークション市場での高額落札事例

海外のオークション市場では、日本の浮世絵が驚くべき高額で落札されています。2017年にフランスのクリスティーズ・オークションで、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が浮世絵史上最高額となる9,804万円で落札されました(※29)。

美人画でも、前述の歌麿「深く忍恋」の5,200万円をはじめ、数千万円規模の取引が行われています。これらの高額落札事例は、浮世絵が投資対象としても注目されていることを示しています。

※29 ホームメイト「浮世絵 高額ランキング」(https://www.tokyo-touken-world.jp/expensive-ukiyoe/ukiyoe-ranking/)

5-4. 国内外での評価差と価格動向

興味深いことに、浮世絵の評価は海外の方が高い傾向にあります。19世紀末まで、浮世絵は西洋でも値段が手頃だったとされますが、その芸術的価値が認識されるにつれ価格は上昇しました(※30)。

現在では、国内よりも海外オークションの方が高値がつくケースが多く、日本の骨董品が海外に流出する一因となっています。2025年の骨董市場動向でも、この傾向は継続すると予測されています。

※30 nippon.com「浮世絵 江戸の最先端を映したメディア」

6. コレクターが知るべき美人画投資のポイント

6-1. 真贋鑑定の重要性と専門家の活用

浮世絵美人画の市場では、贋作や復刻版が多数流通しているため、真贋鑑定は極めて重要です。プロの鑑定士でも判断が難しいケースがあり、落款やサインが劣化して消えている場合は、贋作と誤認されることもあります(※31)。

真贋を見分ける一つの方法として、サインの確認があります。江戸時代の浮世絵のサインは版上に摺られていますが、現代の復刻版では摺り終わった後に鉛筆などで記入されることが多いのです。適切な業者選びが、正確な鑑定と適正価格での取引につながります。

※31 だるま3「浮世絵買取」

6-2. 買取・査定で見られる具体的なチェック項目

骨董業者が美人画を査定する際、以下の項目を重点的にチェックします。

作家と真贋: 有名作家の作品か、落款やサインの真正性

摺りの状態: 初摺か後摺か、版木の摩耗具合

保存状態: 退色、シミ、虫食い、折れ、破れの有無

サイズと技法: 判型、特殊技法(雲母摺、空摺など)の有無

希少性: 現存枚数、人気度、市場での流通量

来歴: 所蔵歴、展覧会出品歴、鑑定書の有無

これらの要素を総合的に判断し、査定額が決定されます。葛飾北斎の価値の記事でも詳述していますが、同じ作家の作品でも状態によって価値は大きく変動します。

6-3. 今後の市場展望―需要が高まる作品の傾向

今後の美人画市場において、需要が高まると予測される作品傾向は以下の通りです。

有名作家の初摺作品: 喜多川歌麿、鈴木春信などの初摺作品は常に需要が高く、今後も価格上昇が見込まれます。

保存状態が極めて良好な作品: 気候変動や保管環境の変化により、良好な状態を保つ作品は年々減少しています。完璧に近い保存状態の作品は希少価値が高まるでしょう。

特殊技法が施された作品: 雲母摺や空摺などの手間のかかる技法が施された作品は、職人技の結晶として再評価される傾向にあります。

未発見の逸品: 個人宅に眠る未鑑定の名品は、市場に出れば高値がつく可能性があります。美術品購入の注意点を参考に、適切な評価を受けることが重要です。

6-4. 適切な保管方法と価値維持のコツ

浮世絵美人画の資産価値を維持するには、適切な保管が不可欠です。

環境管理: 温度18~22℃、湿度50~60%が理想的。急激な温湿度変化を避ける。

光対策: 直射日光は厳禁。蛍光灯の紫外線も退色の原因となるため、UVカットフィルムや専用照明を使用。

取り扱い: 必ず清潔な手袋を着用し、作品に直接触れない。額装する場合は、和紙を使用した保存用マットを使用。

定期チェック: 年に1~2回、虫食いやカビの発生がないか確認。異常を発見したら、すぐに専門家に相談。

記録保存: 購入時の鑑定書、来歴、展覧会カタログなどの資料は大切に保管。これらは将来の売却時に価値を証明する重要な資料となります。

7. まとめ―浮世絵美人画の魅力と資産価値

浮世絵美人画は、江戸時代に「そば一杯」程度で販売されていた庶民の娯楽から、現代では数千万円で取引される国際的な芸術品へと進化を遂げました。その魅力は、単なる美しさだけでなく、当時の文化、ファッション、社会を映し出す歴史的資料としての価値にもあります。

現代の骨董市場において、美人画の評価を決定づける最も重要な要因は、作家の知名度、初摺か後摺か、そして保存状態です。喜多川歌麿や鈴木春信といった巨匠の初摺作品で、保存状態が良好なものは、今後も価値の上昇が期待できます。

一方で、真贋鑑定の難しさや適切な保管の必要性など、美人画をコレクションする上での課題も存在します。これらの課題に対処するには、信頼できる専門家や骨董業者との関係構築が不可欠です。

ご自宅に浮世絵美人画をお持ちの方、あるいは購入を検討されている方は、まず骨董品業者の選び方を参考に、適切な評価が受けられる専門業者への相談をお勧めします。適正な鑑定と価格評価により、美人画の真の価値を見出すことができるでしょう。

美人画は単なる古い絵ではなく、日本文化の粋を集めた芸術作品であり、適切に扱えば次世代に引き継ぐべき貴重な文化遺産となります。その価値を正しく理解し、適切に評価することが、私たち現代人の責務といえるのではないでしょうか。