はじめに:日銀が明かすタンス預金の実態

2025年7月、日本銀行が発表した「新しい日本銀行券の流通状況について」は、日本の現金保有動向に関して衝撃的な事実を明らかにしました(※1)。キャッシュレス化が進む現代において、なぜか現金需要は増加の一途を辿っており、特に「タンス預金」と呼ばれる非取引目的での現金保有が急激に拡大していることが判明したのです。

この現象は単なる金融動向にとどまらず、投資家の資産保有意識の変化を示しており、実物資産である骨董品・古美術品への投資にも大きな影響を与える可能性があります。

※1 日本銀行発券局「新しい日本銀行券の流通状況について」(2025年7月)

日銀データで判明!タンス預金の驚くべき規模

銀行券発行残高の急増:2004年から60億枚増加

日銀の最新データによると、銀行券発行残高(枚数ベース)は2004年以降、約60億枚も増加していることが明らかになりました(※2)。この数字は、決済のキャッシュレス化が進展している中での現金需要増加という、一見矛盾した現象を如実に表しています。

国際的にもこの傾向は「銀行券のパラドックス」として知られており、米国やユーロ圏でも同様の現象が観測されています。

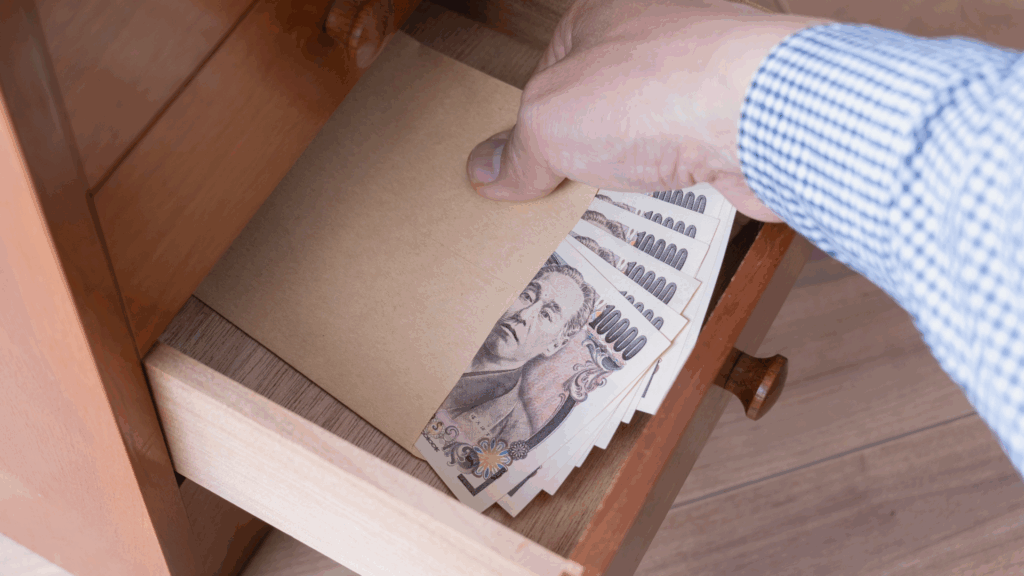

非取引需要(タンス預金)は発行残高の約50%

特に注目すべきは、日銀が独自に行った試算結果です。銀行券発行残高のうち、実際の取引に使用されない「非取引需要」、いわゆるタンス預金の規模が発行残高の概ね半分程度を占めている可能性があることが判明しました(※3)。

この試算は以下の2つのアプローチで行われています。

券種別銀行券アプローチ

- 小額券(千円券)は主に取引目的で保有

- 高額券(一万円券)は取引以外の目的でも保有

- 両者の発行残高伸び率の差分を非取引需要として算定

GDPアプローチ

- 取引需要の対名目GDP比率は一定と仮定

- 1995年以降の名目GDP比8%を超える部分を非取引需要として算定

一万円札の増加が顕著:70億枚→115億枚への急増

発行残高の推移を券種別に分析すると、一万円券の増加が特に顕著であることが分かります。2004年末の70億枚から2024年末には115億枚まで、実に45億枚も増加しました(※4)。

この傾向は、千円券などの小額券ではなく、高額券が発行残高を押し上げている要因であることを示しており、価値の貯蔵を目的とした保有、つまりタンス預金の増加を強く示唆しています。

※2 日本銀行発券局「新しい日本銀行券の流通状況について」図表3(2025年7月)

※3 同資料 図表4、図表5

※4 同資料 図表3

タンス預金急増の3つの要因

長期低金利環境による現金保有コストの低下

タンス預金急増の最大の要因は、長期にわたって継続している低金利環境です(※5)。銀行預金の金利がほぼゼロに近い状況では、現金を手元に保有することの機会費用が極めて低くなります。

従来であれば、現金を銀行に預けることで得られる利息収入を放棄するコストが現金保有を抑制していましたが、現在はそのコストがほぼ無視できる水準まで低下しているのです。

将来不安に対する予備的需要の高まり

コロナ禍以降、将来の不確実性への備えとして現金を手元に保有する「予備的需要」が高まっています(※6)。これは、経済危機や災害時における流動性確保の重要性が再認識されたことが背景にあります。

実際、2020年以降の銀行券受払動向を見ると、例年とは異なるパターンを示しており、不安心理の高まりが現金需要に影響していることが読み取れます。

キャッシュレス化の進展と現金需要のパラドックス

興味深いことに、キャッシュレス決済比率は2024年時点で約40%に達し、着実に上昇している一方で、現金需要は減少していません(※7)。これは「銀行券のパラドックス」と呼ばれる現象で、以下の要因が考えられます:

- キャッシュレス決済の支払い手段への入金(チャージ)に現金を使用

- 小額決済でのキャッシュレス化進展により、高額取引での現金利用が相対的に増加

- 災害時や停電時への備えとしての現金保有意識の高まり

※5 日本銀行発券局「新しい日本銀行券の流通状況について」(2025年7月) ※6 同資料 ※7 経済産業省「キャッシュレス決済比率の推移」

骨董業界への影響と投資機会

現金回帰が生む新たな投資ニーズ

タンス預金の急増は、投資家の資産保有意識の根本的な変化を示しています。現金という最も流動性の高い資産への回帰は、同時に「実物資産」への関心の高まりも意味しています。

骨董品・古美術品は、以下の特徴から現金回帰時代の投資先として注目されています。

- 物理的な存在感:デジタル資産とは異なる安心感

- 希少性による価値保存:量的緩和による通貨価値毀損への対抗

- インフレヘッジ機能:歴史的に物価上昇局面で価値を維持

インフレヘッジとしての骨董品・古美術の価値

現在の金融政策環境下では、将来的なインフレ圧力への警戒が高まっています。タンス預金が増加している背景には、こうしたインフレ懸念も含まれており、実物資産である骨董品・古美術品への投資は合理的な選択肢となります。

特に以下のカテゴリーは、インフレヘッジとして有効とされています。

- 日本刀・甲冑:武具としての実用性と芸術性を併せ持つ

- 陶磁器・茶道具:日本文化の精神性を体現した価値

- 絵画・書画:著名作家の作品は市場価値が安定

- 仏教美術:宗教的価値と芸術的価値の融合

実物資産への注目度上昇

デジタル化が進む現代において、「手に取れる価値」への回帰現象が起きています。これは、タンス預金増加と同じ心理的背景を持っており、骨董品・古美術品業界にとっては追い風となる可能性があります。

実物資産としての骨董品は、以下のメリットを提供します。

- 非相関性:株式市場や債券市場との相関が低い

- 文化的価値:単なる投資を超えた精神的充足感

- 節税効果:適切な評価により相続税対策としても有効

専門家が解説:タンス預金時代の資産分散戦略

現金・金融資産・実物資産のバランス

現在のような低金利・不確実性の高い環境では、従来の「現金・株式・債券」という3分法ではなく、実物資産を含めた4分法での資産分散が重要になります。

推奨配分例(リスク許容度:中程度)

- 現金・預金:30-40%(流動性確保)

- 株式・投資信託:30-40%(成長性追求)

- 債券・固定利付資産:10-20%(安定性重視)

- 実物資産(骨董品等):10-20%(インフレヘッジ・分散効果)

骨董品投資のメリットとリスク

メリット

- 価値の安定性:歴史的に価値を保持してきた実績

- 文化的意義:所有する喜びと社会的ステータス

- 相続対策:適切な評価による節税効果

- 非流動性プレミアム:簡単に売却できないことによる価値維持

リスク

- 流動性の低さ:現金化に時間を要する

- 真贋判定の難しさ:専門知識が必要

- 保管・維持コスト:適切な環境での保存が必要

- 市場規模の限定性:売買機会が限られる場合がある

古美術品の選び方と保管方法

選定のポイント

- 作家・流派の確実性:著名作家や確立された流派の作品

- 来歴の明確性:出所が明確で真贋に問題がない

- 保存状態の良さ:修復歴が少なく状態が良好

- 市場での評価:過去の取引実績と将来性

保管の要点

- 温湿度管理:適切な環境での保存

- 防犯対策:セキュリティシステムの導入

- 保険加入:盗難・災害に対する補償

- 定期的なメンテナンス:専門家による点検・手入れ

まとめ:変化する資産保有環境での賢い選択

日銀データが示すタンス預金の急増は、日本人の資産保有意識の大きな変化を表しています。キャッシュレス化が進む一方で現金需要が拡大するという一見矛盾した現象は、将来への不安と実物への回帰願望を反映しています。

この環境変化は、骨董品・古美術品業界にとって大きなチャンスです。現金と同様に「手に取れる価値」を持つ実物資産として、骨董品は新たな投資対象として注目を集める可能性が高いでしょう。

ただし、骨董品投資には専門的な知識と経験が不可欠です。信頼できる専門業者との関係構築、適切な保管環境の整備、そして長期的な視点での投資判断が成功の鍵となります。

タンス預金時代の到来は、私たちに資産保有の在り方について根本的な見直しを迫っています。現金、金融資産、そして実物資産のバランスの取れた分散投資こそが、不確実な時代を生き抜く知恵と言えるでしょう。